2023/10/18 名古屋市千種区史跡散策路 古井の里と丸山村めぐり。 《10月活動紹介》

2023/10/18 名古屋市千種区史跡散策路 古井の里と丸山村めぐり 《10月活動紹介》

✿光正院 (こうしょういん)

永正16(1519)年の創建。本尊は釈迦如来像。

説明版

「尾張志」によれば、永正十年(1513)僧来鳳の創建といわれ、釈迦仏を本尊として安置する。

昔、弁慶が当寺に居住して、手掘りで井戸を掘り、その清水で主君義経の武運を祈願し、大般若経五十卷を書写したと伝える。(市/説明板より)

北門神門

山門

本堂

鐘楼

弘法堂

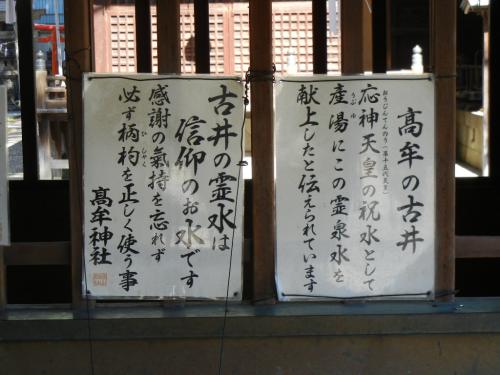

✿高牟神社 (たかむじんじゃ)

延喜式(927年)にも記載されている古い神社です。尾張物部氏の武器庫が神社になったと伝えられる。

境内には元古井、古井ノ坂といった地名の由来の元となった古井戸がある。

鳥居 石標

東鳥居

西鳥居

拝殿

説明版

番塀

北野天満宮 高牟龍神社

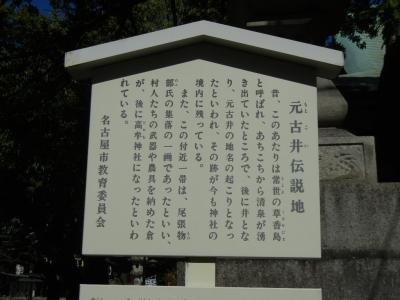

〇元古井伝説

このあたりは「常世の草香島」(とこよのくさかじま)と呼ばれ、あちこちから清泉が湧き出ていたところで、後に井となり、元古井の地名の起こりとなったといわれ、その跡が今も神社の境内に残っている。(市/説明板より)

元古井発祥之地

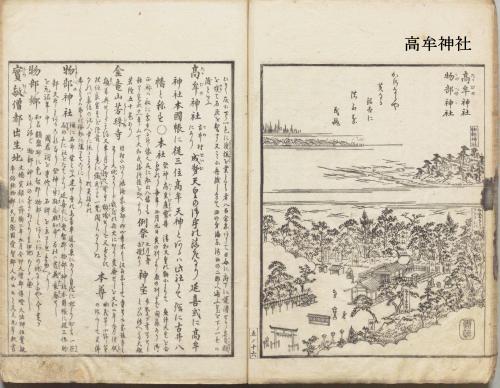

尾張名所図会前五ノ16 高牟神社

✿善久寺 (ぜんきゅうじ)

天正19(1591)年の創建で本尊は聖観世音菩薩です。境内に明治の小作争議の指導者小塚鉞助の碑が建っている。

山門

本堂

善久寺秋葉堂

小塚鉞助招魂碑と六地蔵

✿光専寺 (こうせんじ)

文禄二年(1593)加藤清正の弟兵部少輔祐正が創建した。当時はこの辺りから丸山村にかけて、多くの信徒を持った。

山門

本堂

✿芳珠寺 (ほうしゅうじ)

本尊は延命地蔵菩薩。南北朝から室町時代の作で秘仏。尾張六地蔵の第六番札所です。

山門

本堂

延命地蔵菩薩

弘法堂

《》尾張六地蔵霊場《》

1番は長光寺(汗かき地蔵)、2番は清浄寺(矢場地蔵)、3番は地蔵院(湯谷地蔵)

4番は如意寺(せき地蔵)、5番は島田地蔵寺(毛替地蔵)、6番は芳珠寺(延命地蔵)です。

✿今池地蔵

かつてこの辺りにあった馬池で溺れた人の供養のために、明治の終わり頃に建立された地蔵尊です。

地蔵尊

✿吹上八幡社

安政五年(1857)御器所村で創建され、明治十九年(1886)に現在地に移る。

山門 石標

拝殿

御神木への参道

✿吹上観音(ふきあげかんのん)白龍大神

石造の千手観音像です。

名古屋新田の開拓は万治年間(1658~1660)新田頭小塚源兵衛が務めた。

入口 刻字は「小塚氏名古屋新田開墾記念碑」

拝殿

白龍大神

✿法応寺 ほうおうじ

天正十五年(1589)清洲に創建。清洲越えを経て、現在地に移転する。境内には、芭蕉門下の月空庵露川の「丸屋こそよけれ 四角な冬ごもり」の句碑がある。

山門

本堂

月空庵の碑 刻字は「丸屋こそよけれ 四角な冬ごもり」

✿法蔵寺

山門

山門の扉

本堂

✿塩付街道・馬頭観音(しおつけかいどう)

塩付街道は、かつて南区の星崎辺りの浜で作られた塩を、内陸へ運ぶ道として利用されたところから、そう呼ばれた。

馬頭観音

✿光明寺 (こうみょうじ)

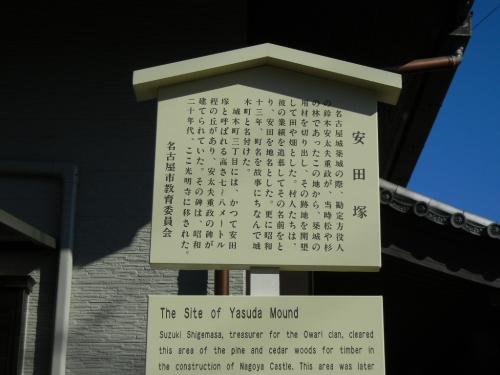

名古屋城築城の際に勘定方役人であった、鈴木安太夫重政の墓があり、寛文十一年(1671)没した。重政は、この地から築城のための用材を切り出し、跡地を田畑にしたといわれている。

入口

石標

説明版 安田塚

本堂

石碑 刻字は「俗名鈴木安太郎夫重政」

✿松林寺 (しょうりんじ)

元亀二年(1571)の創建。本尊は薬師瑠璃光如来。両側に日光、月光菩薩、他に毘沙門天が祀ってある。

山門

本堂

✿丸山神明社(まるやましんめいしゃ)

16世紀後半の建立という。入り口左手には、天保五年(1834)「村中安全」と彫られた、区内では数少ない秋葉常夜灯がある。

鳥居 石標

石標 秋葉常夜燈

拝殿

✿一畑山薬師寺名古屋別院(いちはたさんやくしじ)

臨済宗の寺で本尊は薬師如来であり、現世、未来ともに救われる仏様といわれている。

山門と本堂1348

境内

以上

この情報は、「歴史探訪街道ウォーキングの会」により登録されました。